人間でいう健康診断のように、現在居住中の住宅の耐震診断をすることをお薦めします。特に昭和56年以前に建設された建物は旧耐震基準※1で建てられていますので危険です。

人間でいう健康診断のように、現在居住中の住宅の耐震診断をすることをお薦めします。特に昭和56年以前に建設された建物は旧耐震基準※1で建てられていますので危険です。

また、それ以降の建物も建築業界や行政のチェック体制が現在ほどできていませんので安全とは言えません。

耐震診断は、1.0以上が一応倒壊しない、0.7以上が命は助かるレベル、0.7以下が倒壊する危険があるというように数字で表されますので一般の方にも結果はわかりやすいです。なお、昭和56年以前の建物では0.7以下となる場合がほとんどです。

各市町村で診断のための補助金が出て(5000円程度から)少額で診断ができるケースがありますので、専門家や行政に相談※2してください。行政によっては診断士(建築士などの専門家)の紹介や派遣をしてくれるところもあります。その結果を元に、人間でいう治療や手術にあたる改修工事を行うことが理想ですが、どこまで耐震の数字を上げるかは工事の金額や居住者の判断になります。単純に耐震工事のみ(水回りなどのリフォーム等を含まない)場合は意外とコストはかからないと思います。行政では耐震工事※3にも補助金(50万円~100万円)が出るケースもありますのでお問い合わせください。

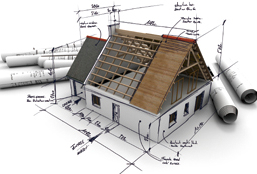

まず土地を購入する場合、その土地が地盤調査を行っているかどうかをお調べください。

まず土地を購入する場合、その土地が地盤調査を行っているかどうかをお調べください。

最近は、建築工事をする場合は必ず地盤調査を行うことが義務付けられています。地盤調査の費用は一般的な住宅の場合、10万円以下で行えます。地盤調査の結果が悪い場合は地盤改良工事(状態により前後しますが工事費は50 ~ 100万円)が必要となります。建物を新築するときは、この地盤調査も含めて現在は建築基準法やその他の法令等で耐震化は完璧に行われます。

また、行政や民間確認機関のチェック体制や瑕疵担保、保証制度も整っていますので、特に気にかけなくても安全な建物が完成します。

ただ、全て人任せではなく、設計や工事に携わっている担当者にいろいろ気にかかることを質問し、理解していくことが重要です。

まず、その建物に建築確認済証及び完了検査済証があるか調べてください。完了検査済証がある場合で建設年が昭和56年以降であれば、問題は少ないかと思われます。

まず、その建物に建築確認済証及び完了検査済証があるか調べてください。完了検査済証がある場合で建設年が昭和56年以降であれば、問題は少ないかと思われます。

昭和56年以前の場合は前述のように旧耐震基準で建てられていますので、耐震診断と場合により耐震化工事が必要となります。 完了検査済証がなく建築確認済証だけがある場合は、専門家により建築確認申請通り建てられているかを調査してもらうことが必要です。その時には、耐震診断を行わなければならないケースもあります。どちらもない場合は、専門家によるより詳細な調査が必要となります。

昨今、リフォームやリノベーションで中古住宅や古民家などを再生する事例が、政府の施策なども後押しして増える方向にあります。

いずれにしろ、中古戸建住宅の購入は耐震診断だけでなく既存不適格建築(当時の法令には順守しているが現在の法令にあわないところがある建物=違反建物ではない)の問題もありますので慎重に対応し専門家や行政にご相談ください。

マンションの場合も基本的には戸建住宅と同じです。

マンションの場合も基本的には戸建住宅と同じです。

新築の場合は、現在では当然、最新の耐震設計を行い確認申請から検査済証まで取得しているはずですので、まず問題はないかと思われます。

中古マンションの場合も、考え方は前述の戸建中古住宅と同等ですが、建築確認済証、完了検査済証の有無、及び建設年(昭和56年以前・以降)、専門家による耐震診断の調査履歴、定期調査(検査)報告の履歴(一定規模の共同住宅に法令で定められてます)などがあるかを問い合わせて専門家へご相談ください。

戸建住宅と違って共同住宅の場合は、あらためて耐震調査などをすることはコストの問題や他の所有者との調整等でハードルが高くなりますので、購入にはより慎重な対応が必要です。

大きな地震が発生した場合、建物自体の被害はなくても怪我をしてしまうことがあります。その理由の多くが、家具の転倒によるものと言われています。住宅の震災対策とあわせて、家の中にある家具にも震災対策を行いましょう。家具の転倒防止には、ホームセンター等で販売されている転倒防止グッズを利用するのが手軽で便利です。また、複数のグッズを組み合わせて使用することで、さらに転倒防止効果がアップします。